© Basel, teamstratenwerth

SchUM – Die Blüte jüdischer Gemeinden

© GDKE, E. Löchner

Der Raum am Rhein – Zentrum des Judentums

© Kai Pelka

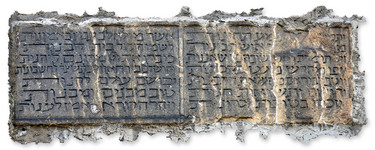

Mainz, 1049, Sandstein

Mainz, GDKE, Landesmuseum Mainz

„Am 23. Nissan im (Jahr) 809 der Zählung

verschied in seine Welt Herr Jehuda, Sohn des Herrn Schne´or,

(in) Frieden möge er ruhen auf seiner Lagerstatt und im Bündel

des Lebens (sei) seine Seele in Ruhe.“

(Übersetzung: Steinheim-Institut; Datum nach Klaus Cuno)

Dieser ist der älteste erhaltene datierte Grabstein im nordalpin-mitteleuropäischen Siedlungsgebiet der Juden. Die Verwendung ausschließlich hebräischer Inschriften wurde beispielgebend für mittelalterliche Friedhöfe in dieser Region. Des Weiteren ist die Angabe des Sterbejahres gemäß der Schöpfungsära bei den Grabsteinen aus dem mittelalterlichen Mainz neu und innovativ.

© Karlsruhe, Generallandesarchiv Karlsruhe, Abt. 67 Nr. 448

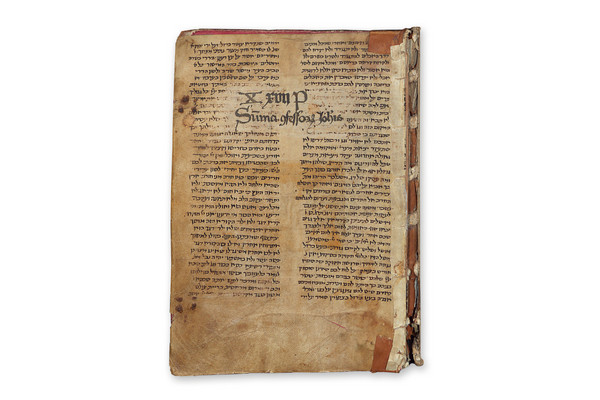

Speyer, um 1281/1282, Pergament, Leder

Karlsruhe, Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe, Abt. 67 Nr. 448

Der Speyerer Bischof Rüdiger siedelte die aus Mainz geflüchteten Juden in Speyer an. Er erhoffte sich dadurch einen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt. Er gewährte ihnen Freiheiten zur Ausübung ihrer Gewerbe und ihrer Religion, die 1090 durch Kaiser Heinrich IV. bestätigt wurden. Erhalten sind diese Privilegien in einer Urkundensammlung des 13. Jahrhunderts, in dem sog. Codex minor Spirensis.

© Worms, Jüdisches Museum Worms, Raschihaus

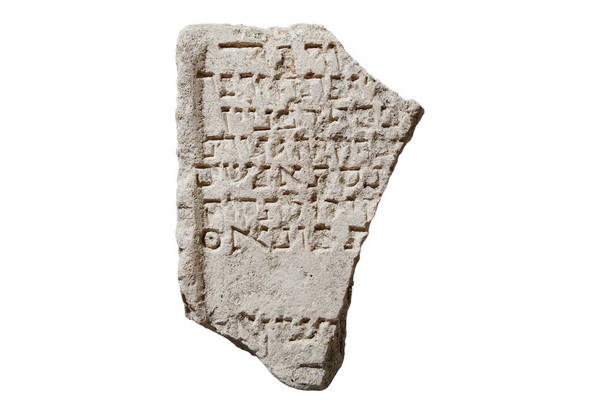

Worms, Frauenschul, 1180–1230, Sandstein

Worms, Jüdisches Museum Worms, Raschihaus

Das reich verzierte Fragment eines Pfeilers wurde 1957 im Schutt der 1938 zerstörten Synagoge gefunden. Die fragmentarisch erhaltene Inschrift erinnert vermutlich an Bellette, die gemeinsam mit ihrer Schwester und Mutter während des Kreuzzugpogroms von 1196 ermordete Tochter des Rabbiners R. Elasar ben Jehuda.

Alltag und Arbeit

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

© Basel, teamstratenwerth

Der hohe Wert der Bildung

Für das Judentum hatte Bildung im Mittelalter eine hohe Bedeutung. Jedes Kind sollte zum Verständnis der religiösen Texte Lesen und Schreiben lernen. Aufgrund ihrer Handelstätigkeit beherrschten viele Juden zudem verschiedene Fremdsprachen. Als herausragende Gründungspersönlichkeit des aschkenasischen Judentums gilt nach wie vor der Rabbiner Gerschom ben Jehuda (gest. 1028/40). Er lebte und lehrte in Mainz und erließ wegweisende Verfügungen zum jüdischen Recht. Der berühmte Bibel- und Talmud-Kommentator Raschi (gest. 1105) studierte in Mainz und Worms. Er befasste sich intensiv mit den Beziehungen von Christen und Juden sowie strittigen Fragen des jüdischen Alltagslebens. Bis heute sind seine Kommentare in vielen Talmudausgaben enthalten.

Fragment eines Bibelkommentars

© Mainz, Bibliotheken der Stadt Mainz

Gründung und Neubau der Wormser Synagoge

© Worms, Jüdisches Museum Worms, Raschihaus

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Starke Stellung der Frau

© Kai Pelka

Die Frauenschul in Mainz

© Kai Pelka

Das Highlight: Doppelbogenfenster aus dem Speyerer Ritualbad

© Peter Haag-Kirchner

Speyer, Mikwe, um 1120, Sandstein

Speyer, Stadt Speyer, Kulturelles Erbe - Stadtarchiv, Museen, Gedenkstätten

In der ehemaligen Speyerer Innenstadt wurden zu Beginn des 12. Jahrhunderts unterschiedliche Gebäudearten ritueller Nutzung errichtet. Die jüdische Gemeinde der Stadt war vom Pogrom 1096 sehr betroffen, trotzdem siedelten sich die überlebenden 300 bis 400 Menschen unweit des Doms im Bereich der Judengasse / Kleine Pfaffengasse an. Als Mittelpunkt der Siedlung entstand der sog. Judenhof mit Synagoge, Frauenschul und Mikwe, dem liturgischen Bad, das erstmals im Jahr 1126/1128 erwähnt wurde.

Das Herzstück des Bades, ein gemauertes Becken, wurde durch Grundwasser oder zugeleitetes Regenwasser gefüllt. Das Gebäude bestand außerdem aus zwei Treppenläufen und einem architektonisch aufwendig gestalteten Raum. Sämtliche Architekturteile sind reich dekoriert: neben Flechtgitter- und Palmettenornamenten sind stilvoll gestaltete Mittelsäulen zu erkennen. Die Ausführung dieser Steinornamente weist eine Verbindung zur Dombauhütte auf, deren Handwerker auch an der Gestaltung des für die jüdische Gemeinde bestimmten Gebäudes mitgewirkt haben. Das Ritualbad ist bis zum 16. Jahrhundert von der jüdischen Gemeinde benutzt worden, danach wurde die Mikwe als städtisches Zeughaus umgenutzt.

Digitale Kurzführung: Dr. Stefanie Hahn präsentiert das Doppelbogenfenster

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

© Peter Haag-Kirchner