© Ute Helmbold

Friedrich I. Barbarossa – Das Heilige Reich: Vision und Wirklichkeit

Der Staufer Friedrich I. Barbarossa („Rotbart“) folgt 1152 seinem Onkel auf dem Thron nach. Mit Unterstützung der Fürsten führt er das Kaisertum zu neuen Höhen, aber auch in langwierige Konflikte. Mit den aufstrebenden Städten in Oberitalien kommt es zu jahrzehntelangen Kriegen. Die anfangs guten Beziehungen zum Papsttum gehen bald zu Bruch; 1177 muss sich Friedrich schließlich unterwerfen. Im Laufe seiner Regierungszeit stützt sich der Kaiser immer mehr auf unfreie Dienstmannen. Es kommt zu einer Blüte des Rittertums. Als fast 70-Jähriger bricht Friedrich zum Kreuzzug auf. Doch bevor er das Heilige Land erreicht, ertrinkt er im Sommer 1190 beim Baden im Fluss Saleph im Südosten der heutigen Türkei.

© GDKE, E. Löchner

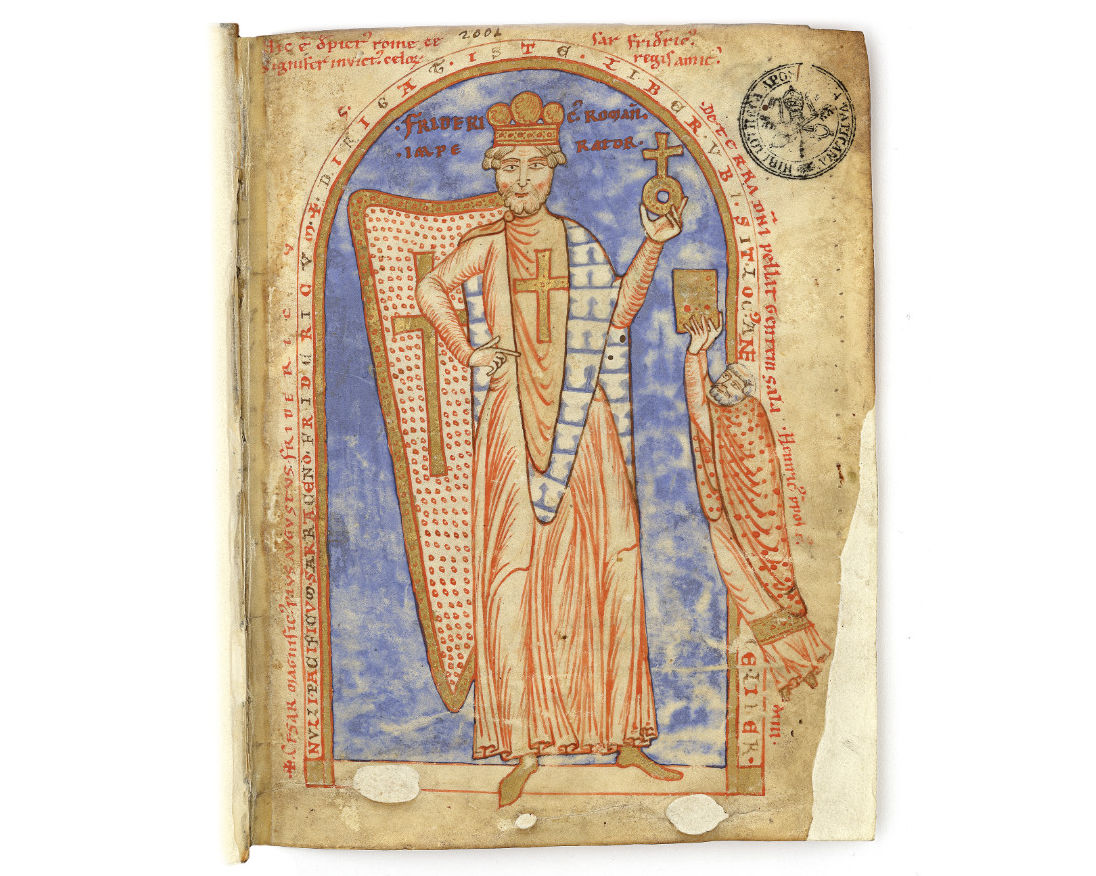

Friedrich I. Barbarossa – Herrschen wie ein antiker Kaiser

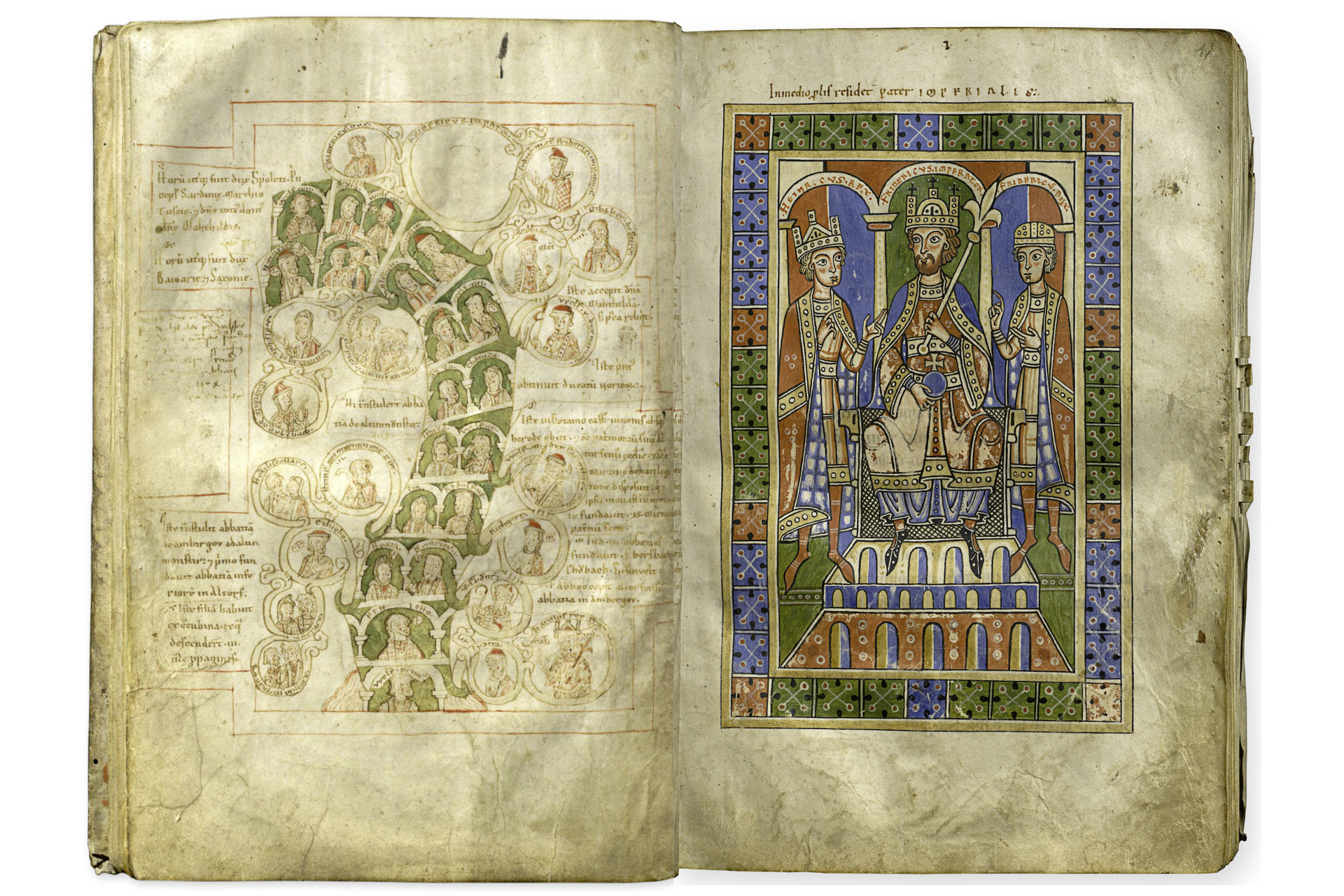

Weingartner Welfenchronik

Weingarten, letztes Viertel 12. Jahrhundert (nach 1185), Pergament

Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Cod. D 11

Der Stammbaum auf der linken Seite präsentiert das Geschlecht der Welfen vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. Höhepunkt ist Kaiser Friedrich I. Barbarossa, über seine Mutter ein Welfe, über seinen Vater ein Staufer. Auf der rechten Seite thront Barbarossa als kaiserlicher Vater zwischen seinen Söhnen Heinrich VI. und Friedrich von Schwaben. Die Miniatur repräsentiert die dynastische Kraft der kaiserlichen Familie.

© Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek Fulda, Cod. D 11

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Die Verehrung Karls des Großen

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták

An der Spitze des Reichs – Zwischen Triumph und Niederlage

Zum Herrschaftsbeginn sichern sich König und Papst gegenseitige Unterstützung zu. Doch schon bald kommt es zu Verstimmungen über das Verhältnis der beiden Gewalten. Als 1159 zwei Päpste gewählt werden, ergreift Friedrich Partei. Auch die Fürsten schwört er auf „seinen“ Papst ein. Doch sein Gegner Papst Alexander III. hat die Unterstützung der oberitalienischen Städte. Viele europäische Herrscher erkennen ihn und nicht den kaiserlichen Gegenpapst an. Im Frieden von Venedig 1177 muss Friedrich seine Niederlage akzeptieren.

Friedrich will die Stellung des Reichs in Oberitalien wieder stärker zur Geltung bringen. Dies stößt bei manchen Städten auf Widerstand, der von Mailand angeführt wird. Immer wieder führt der Kaiser sein Heer über die Alpen. Doch die Schlachten und Zerstörungen bringen letztlich keinen Erfolg gegen den Lombardenbund. Im Frieden von Konstanz 1183 gesteht der Kaiser den Städten weitgehende Autonomie zu. Diese erkennen seine Herrschaft an und leisten jährliche Abgaben.

Zu Beginn seiner Herrschaft sucht Friedrich die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Adligen, den Welfen, Babenbergern und Zähringern. Geschickt sorgt er für einen Ausgleich. Die weltlichen und geistlichen Fürsten unterstützen ihn auf seinen zahlreichen Kriegszügen. Damit gehen Verschuldung und eine Belastung der Untergebenen einher. Eine Seuche im kaiserlichen Heer führt 1167 zu einem Massensterben. Als Herzog Heinrich der Löwe dem Kaiser schließlich die Unterstützung verweigert, werden ihm 1180 seine Herzogtümer Bayern und Sachsen aberkannt. Von seinem Fall profitiert nicht der Kaiser, sondern andere Fürsten.

Das verunglimpfte Kaiserpaar

© Federico e Paolo Manusardi, 2012

Mailand, ehemals Porta Romana und Porta Tosa, Ende 12. Jahrhundert, Marmor

Mailand, Commune di Milano, Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco (I)

Die beiden Spottreliefs waren an den Toren Mailands angebracht. Sie wurden neu errichtet, nachdem Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Stadt 1162 hatte zerstören lassen. Viele italienische Kommunen wehrten sich gegen die „fremde“ Herrschaft der Staufer. Die Reliefs könnten Barbarossa und seine Frau Beatrix zeigen.

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Hohe Ideale – Ritter und Kreuzzüge

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

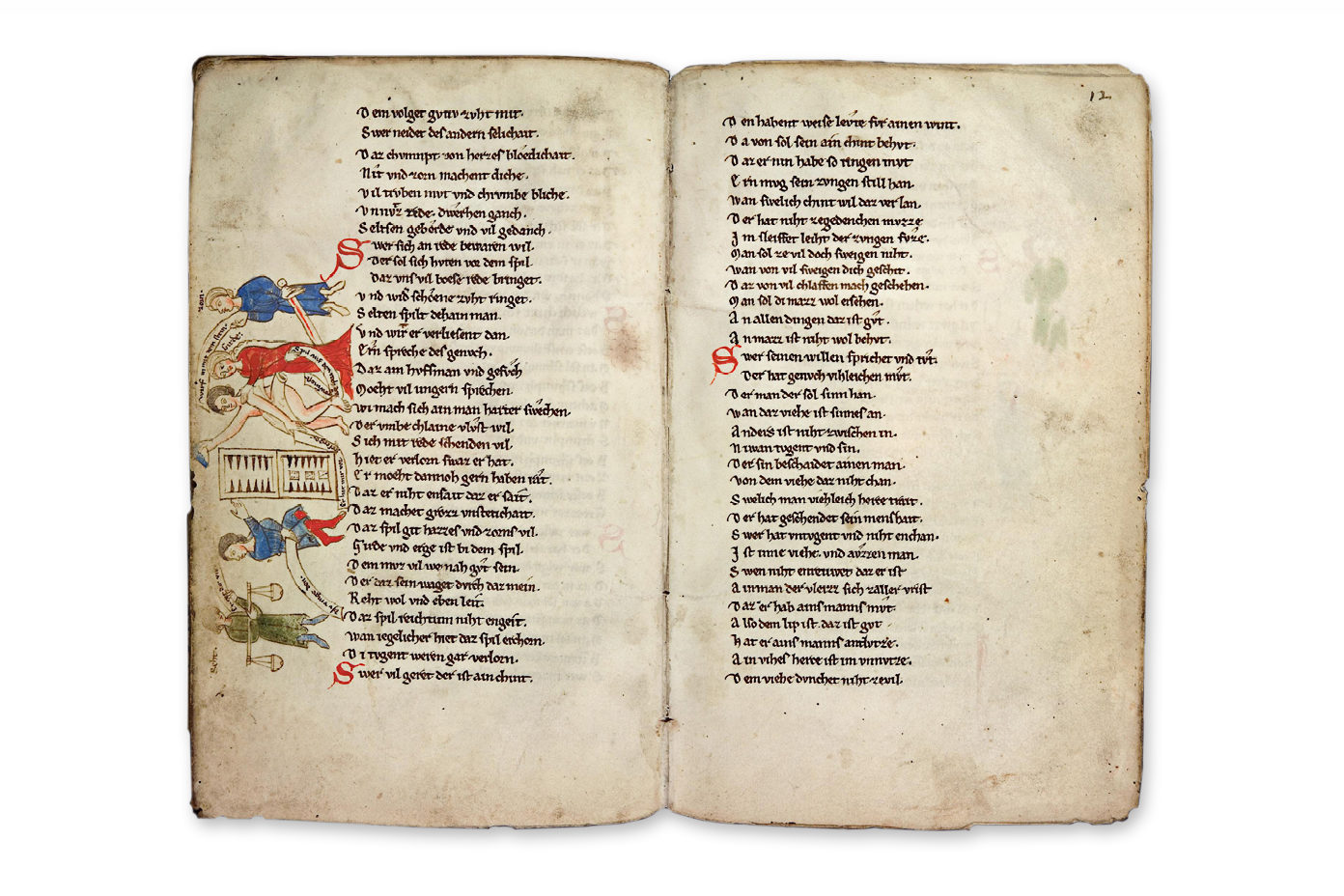

Christliches Rittertum – Neue Säule der Macht

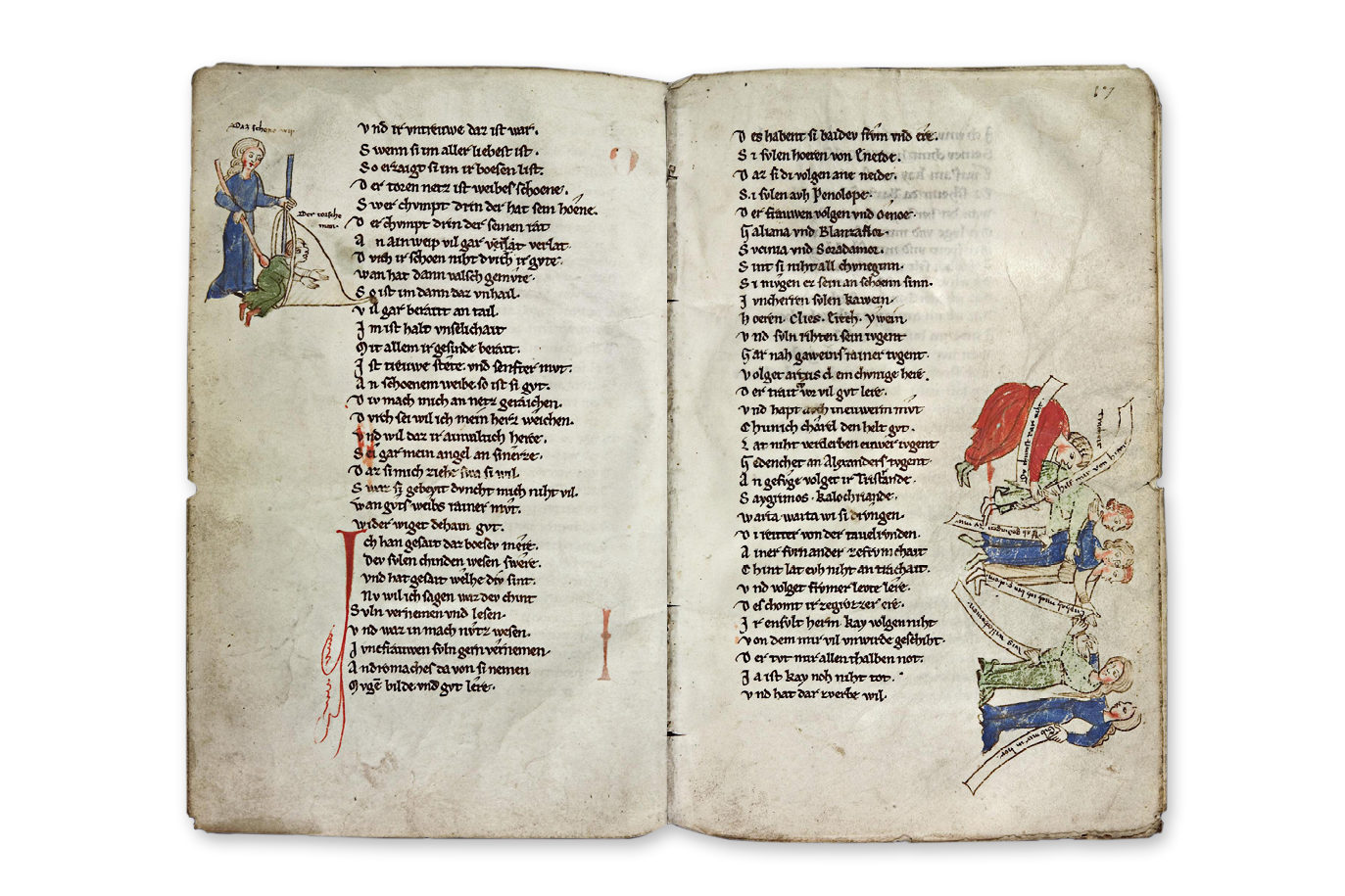

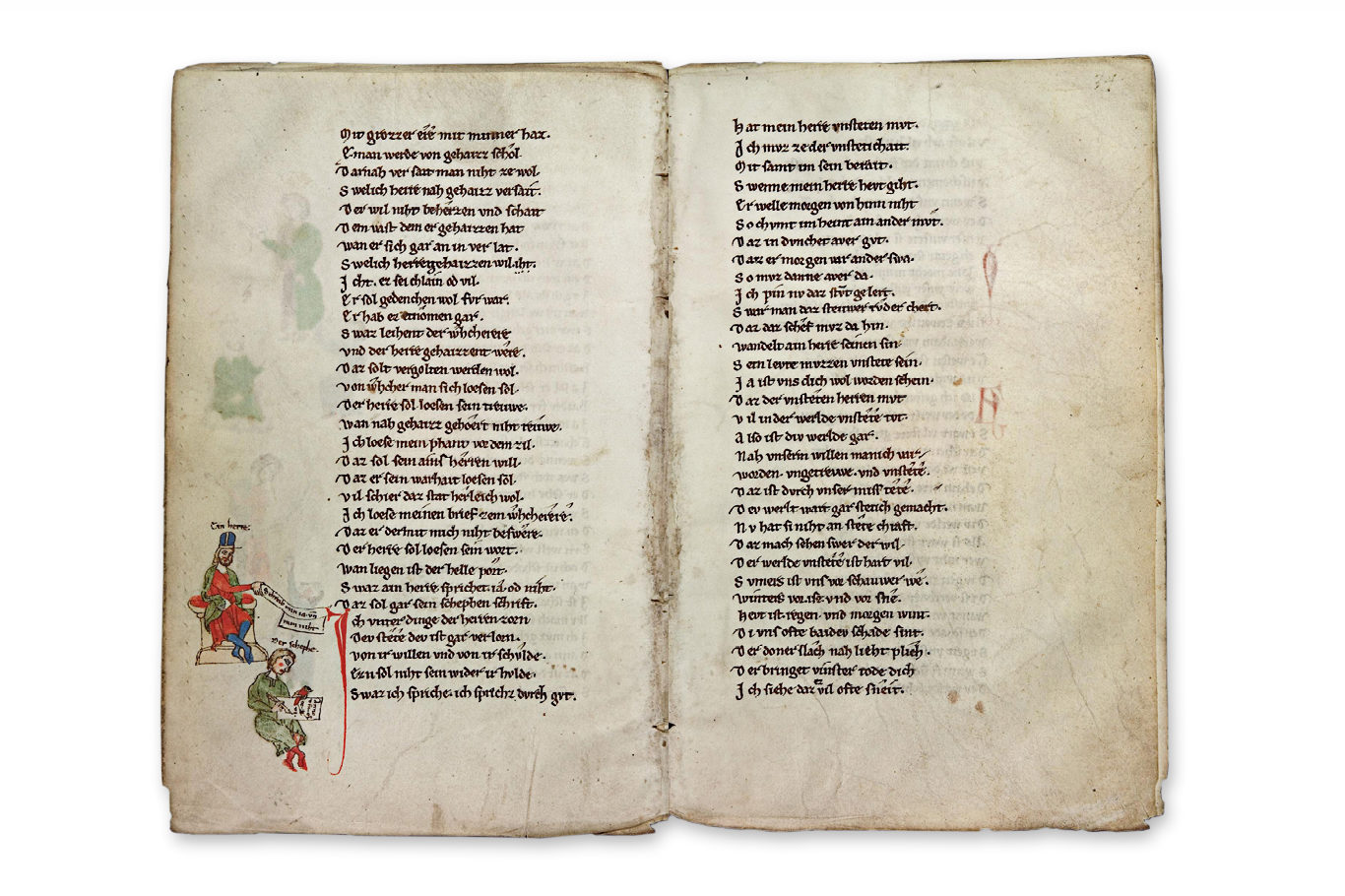

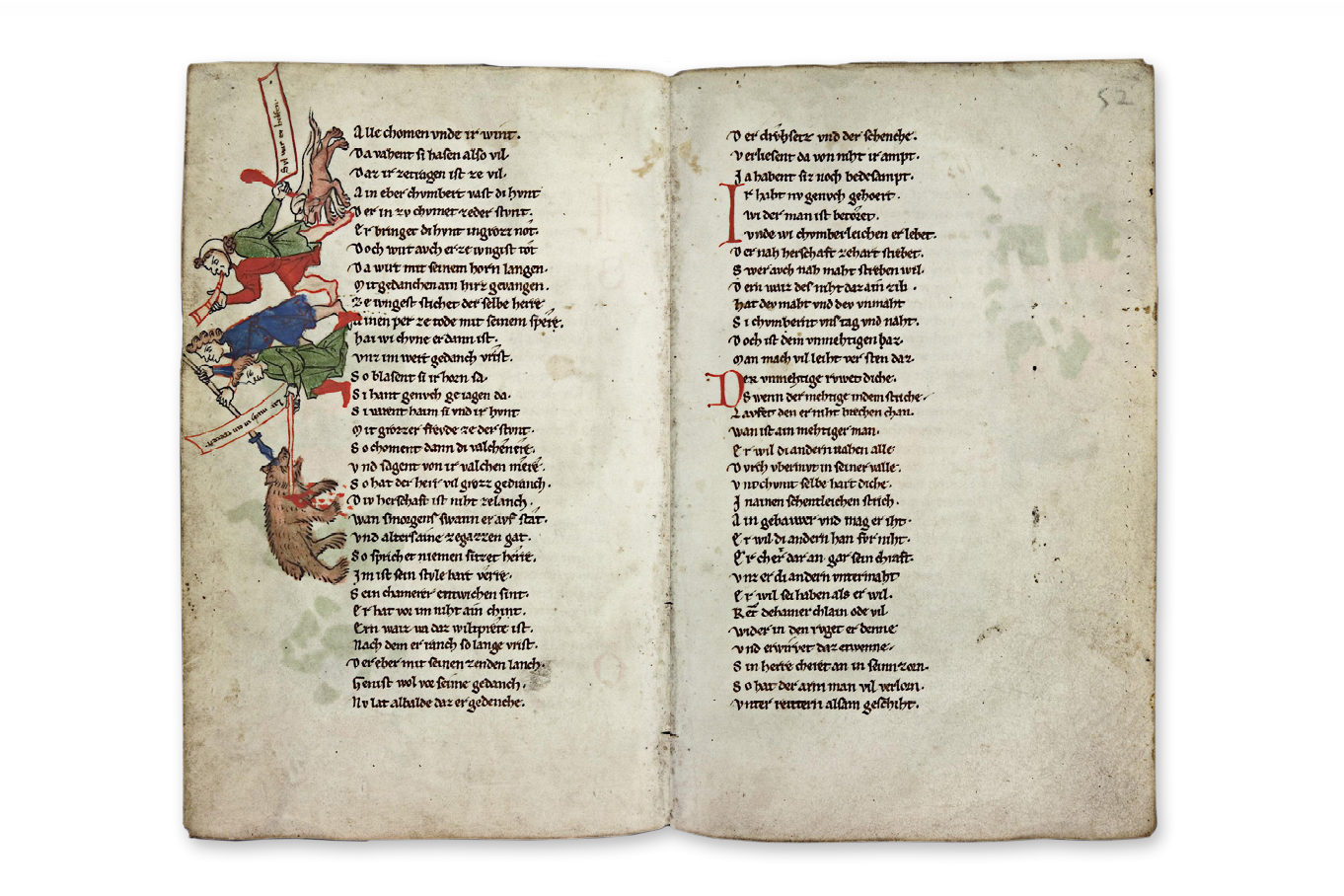

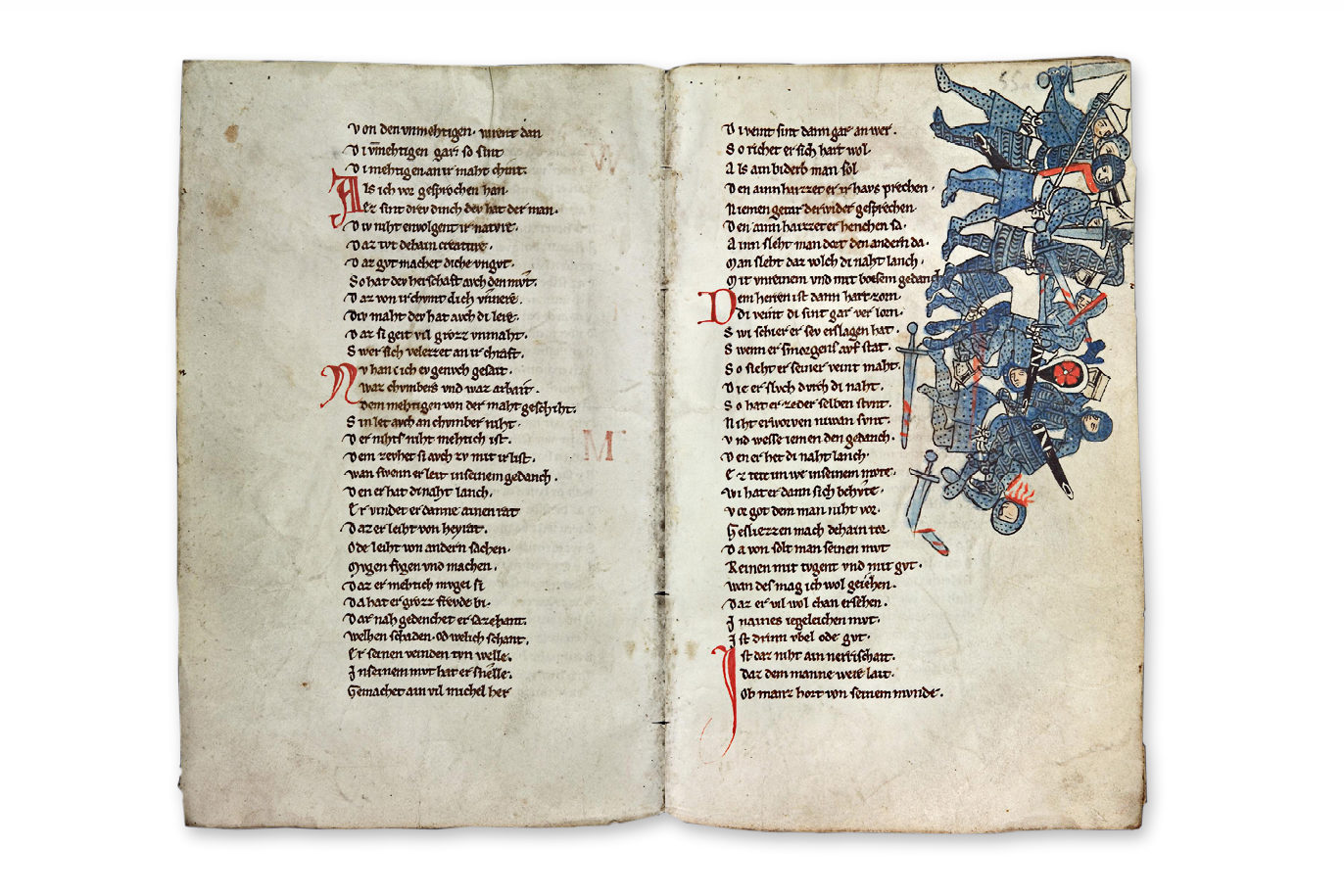

© Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 389

© Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 389

© Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 389

© Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 389

© Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 389

Ritter am Rhein

© Charlen Christoph

Im Kreis der Ritter – Hoftag, Familienfeier und Kreuzzug

Mainzer Hoffest (1184)

Mainzer Hoftag Jesu Christi (1188)

Der Kaiser auf Kreuzzug

Das Highlight: Der sog. Cappenberger Barbarossakopf – Kaiserporträt oder Reliquienbüste?

© Andreas Lechtape

Hildesheim, 1150–1171, Bronze, vergoldet

Cappenberg, Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist

Lange Zeit galt der prächtige Cappenberger Kopf als Abbild Kaiser Friedrichs I. Barbarossa. Die Reliquienbüste wurde von Graf Otto von Cappenberg, dem Taufpaten Barbarossas, in Auftrag gegeben und 1171 dem Prämonstratenserstift Cappenberg geschenkt. Neuere Deutungen sprechen das Kunstwerk nicht mehr als Barbarossakopf, sondern als Reliquienbüste eines Heiligen an.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

© Andreas Lechtape