© Ute Helmbold

Heinrich II. und seine Zeit – Mächtige Bischöfe und starke Kaiserinnen

Die Liudolfinger, die erst aus der Rückschau als "Ottonen" bezeichnet werden, regierten im ostfränkisch-deutschen Reich von 919 bis 1024. Das königliche Geschlecht entstammte dem Volk der Sachsen und schuf etwa mit Quedlinburg und Magdeburg neue Mittelpunkte im Reich. Durch die Verbindung zwischen Sachsen und dem Erbe Karls des Großen war eine neue Machtinstanz entstanden. Heinrich I. und seine Nachfolger trugen mit diplomatischen Beziehungen zu Byzanz und Italien zur Erweiterung ihres Herrschaftsgebiets bei. Deutlicher als die karolingischen Herrscher integrierten die Ottonen die höchstgestellten Würdenträger der katholischen Kirche in ihr Herrschaftssystem.

Der sächsische Adelige Willigis zum Beispiel startete seine erfolgreiche Laufbahn am Hof Ottos I. Als Erzbischof krönte er Heinrich II. im Mainzer Dom zum König. Andere Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte waren ähnlich wichtige Akteure in der Inszenierung und Sicherung der Macht aller fünf Könige dieser Dynastie: Sie krönten die Könige und Königinnen und bestatten sie in symbolträchtigen Dom-Neubauten.

Im 10. und 11. Jahrhundert nahmen die Herrscherinnen prominente, dem Herrscher in vielen Fällen gleichgestellte Positionen ein. Sie waren nicht nur Begleiterinnen oder Mütter kommender Könige, sondern auch "Teilhaberinnen an der Kaiserherrschaft". Sie regierten vielfach Seite an Seite mit dem Kaiser und hatten damit einen maßgeblichen Einfluss auf die Machtverteilung.

© GDKE, E. Löchner

Heinrich II. – Griff nach der Krone

Heinrich II. ist der Urenkel Heinrichs I., des ersten Königs aus dem Geschlecht der Ottonen. Diese folgen 919 auf die Karolinger. Der junge Heinrich wächst in Hildesheim und Regensburg auf und folgt seinem Vater 995 als Herzog nach. Seine Stunde schlägt im Jahr 1022, als Kaiser Otto III. mit nur 21 Jahren unerwartet stirbt. Andere Herzöge konkurrieren mit ihm um den Thron. Doch Heinrich sichert sich die Reichskleinodien und die Unterstützung des Mainzer Erzbischofs Willigis und wird in Mainz zum König geweiht. Sein Anhang besteht zu Beginn vor allem aus den Großen Bayerns und der Familie seiner Ehefrau, den Luxemburgern. Erst durch einen mehrmonatigen Huldigungsumritt erlangt er die Herrschaft im ganzen Reich.

© Bayerische Staatsbibliothek München

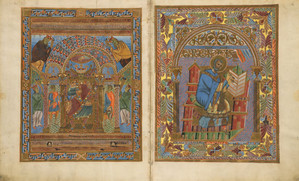

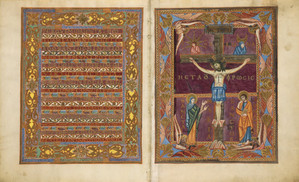

Sakramentar Heinrichs II.

© Bayerische Staatsbibliothek München

© Bayerische Staatsbibliothek München

© Bayerische Staatsbibliothek München

© Bayerische Staatsbibliothek München

Erzbischof Willigis von Mainz – Der Königsmacher

Der sächsische Adlige Willigis (reg. 975–1011) wächst am Hof Ottos I. auf; seit 971 leitet er dessen Kanzlei. Vier Jahre später folgt der nächste Karrieresprung an die Spitze des bedeutendsten Erzbistums des Reichs – Mainz. Kaiserliche und päpstliche Privilegien und Schenkungen steigern seine Macht. Willigis wird zum wichtigen Unterstützer der ottonischen Kaiser und Coronator von Heinrich II. In seiner erzbischöflichen Stadt Mainz gründet er Stifte und lässt einen riesigen Dom errichten. Dieser soll als neue Krönungskirche dienen. Doch am Tag der Einweihung brennt er 1009 ab.

© Alberto Luisa

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Das Audio wird durch Klick/Touch von SoundCloud abgespielt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Bischöfe am Rhein – Säulen der Macht

Der Kaiser und die Bischöfe bilden eine Gemeinschaft. Der Kaiser setzt sie ein, gewährt ihnen Privilegien und macht ihnen Schenkungen. Die Bischöfe dienen ihm als Ratgeber und Gesandte, stellen die Truppen für seine Kriegszüge und beherbergen seinen Hof. Regelmäßig beruft der Kaiser nicht nur Hoftage, sondern auch Synoden ein, um mit seinen „Kollegen“, den Bischöfen, kirchliche Fragen zu erörtern.

Köln

© KOLUMBA, Köln

Trier

© Maastricht, Treasury Saint Servatius Foundation

Worms

© Burchard von Worms

Starke Frauen – Mächtige Kaiserinnen

Die Kaiserin ist Teilhaberin an der Herrschaft. Sie stammt aus hochadligem oder königlichem Geschlecht und ist bei ihrer Heirat selten älter als 25 Jahre. Ein Erzbischof salbt und krönt sie zur Königin, der Papst zur Kaiserin. Als Herrscherin begleitet sie ihren Mann und wirkt als dessen Ratgeberin. Sie fördert Kirchen und Klöster und tritt als Vermittlerin auf, ist gleichsam der Weg zum Ohr des Herrschers. Außerdem fungiert sie als seine Stellvertreterin und sorgt sich um das Totengedenken der Familie. Als Witwe übernimmt sie für ihren minderjährigen Sohn die Regentschaft.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

© Christian Stoess

Mit etwa 20 Jahren heiratet Adelheid den doppelt so alten König Otto I. Sie ist die Witwe des Königs von Italien, wo sie über umfassenden eigenen Besitz verfügt. Fast ein halbes Jahrhundert prägt sie die Politik, von ihren Zeitgenossen wird sie hoch geschätzt. Mehrere Jahre lang ist sie die einflussreichste Ratgeberin ihres Sohnes. Adelheid überlebt alle ihre fünf Kinder. Ihren Lebensabend verbringt sie in ihrer Klostergründung Selz im Elsass. Ein Jahrhundert nach ihrem Tod wird sie heiliggesprochen.

Denar Ottos III. und der Kaiserin Adelheid

Sachsen, ab ca. 984, Silber

Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett

Die Münze nennt auf der Vorderseite Kaiser Otto III. und auf der Rückseite Kaiserin Adelheid. Sie hatte ab 991 bis zur Volljährigkeit ihres Enkels Ottos III. die Regentschaft inne. In dieser Zeit stieg die Münzproduktion stark an. Solche Otto-Adelheid-Pfennige fanden weite Verwendung im Fernhandel.

© Comune di Milano, tutti i diritti riservati

Eigentlich ist die Nichte des byzantinischen Kaisers nur zweite Wahl, denn Otto I. hatte sich für seinen Sohn um eine Kaisertochter bemüht. Nach ihrer Hochzeit mit Otto II. 972 bringt sie innerhalb von fünf Jahren fünf Kinder zur Welt. Das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter Adelheid wechselt zwischen Distanz und enger Zusammenarbeit. Gemeinsam sichern die beiden Kaiserinnen mit Hilfe des Erzbischofs Willigis von Mainz und des Bischofs Hildebold von Worms dem minderjährigen Otto III. die Krone.

Elfenbeintafel mit Maiestas Domini

Mailand, 983/984, Elfenbein

Mailand, Civiche Raccolte d´Arte Applicata – Castello Sforzesco

Die Tafel zeigt ein ottonisches Kaiserpaar samt Thronfolger zu Füßen des thronenden Christus - wahrscheinlich Otto II. und Theophanu mit dem bereits gekrönten dreijährigen Otto III. Möglicherweise war sie als Schmuck für einen Buchdeckel vorgesehen.

© Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Als Gisela 1016/1017 den späteren Kaiser Konrad II. heiratet, hat sie bereits zwei Ehen und drei Geburten hinter sich. Mit ihren Ressourcen und ihrer Verwandtschaft ebnet sie 1024 ihrem Ehemann den Weg zum Thron. Gisela wirkt aktiv an der Regierung mit; mehr als jede zweite Urkunde geht auf ihre Fürsprache zurück. Sie nimmt Einfluss auf die Besetzung der Bistümer und Reichsklöster. Durch ihre Vermittlung wird das Königreich Burgund 1032 ein Teil des Kaiserreichs. Von ihren sechs Kindern überlebt sie nur ihr Sohn Kaiser Heinrich III. Ihre letzte Ruhestätte findet Gisela im Speyerer Dom an der Seite ihres Mannes.

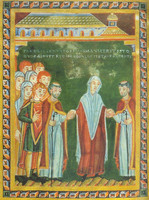

Perikopenbuch Heinrichs III.

Echternach, 1039–1043, Pergament

Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, msb 0021

Das Evangelistar war ein Geschenk der Echternacher Mönche an Heinrich III. Auf dieser illuminierten Seite ist Kaiserin Gisela beim Eintritt in die Kirche verewigt. Wie ihr Sohn, Heinrich III., wird sie stehend, von zwei Äbten begleitet, als Teil der königlichen Prozession dargestellt.

Das Highlight: Große Mainzer Adlerfibel

© GDKE, U. Rudischer

Mainz, Stadthausstraße / Schustergasse, um 975–1025, Gold, Email, Glas

Mainz, GDKE, Landesmuseum Mainz

Das prächtige Schmuckstück wurde 1880 bei Kanalbauarbeiten in der Mainzer Innenstadt gefunden. Wegen der Versuche der Bauarbeiter, die Fibel zu verkaufen, musste der Fundort inmitten von Mauerresten mittelalterlicher Kellerräume nachträglich verifiziert werden.

Die durchbrochen gearbeitete Scheibenfibel zeigt einen Adler in Frontalansicht mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanzfedern. Mit der Ausnahme des Körpers sind die Vogelfigur sowie die blüten- oder pfauenaugenähnlichen Einsätze im Kranz mit mehrfarbigem Email ausgelegt. Über Kopf und Schnabel sind drei dunkelblaue Glaseinlagen angebracht. Unter der mit Punzstichen verzierten Goldplatte, die als Rumpf des Vogels dient, befindet sich ein kleiner Hohlraum, dessen Funktion nicht näher zu bestimmen ist. Es kann von einer Herstellung im westdeutschen bzw. rheinländischen Raum ausgegangen werden, auch wenn byzantinische Einflüsse erkennbar sind. Als einzigartiges Beispiel mittelalterlicher Handwerkskunst weist die Mainzer Adlerfibel auf die hohe Bedeutung der Stadt Mainz in ottonischer Zeit hin.

Digitale Kurzführung: Dr. Birgit Heide präsentiert die Adlerfibel

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

Das Video von YouTube wird durch Klick oder Touch aktiviert. Dabei werden Daten an den Anbieter übermittelt. Zur Datenschutzerklärung.

© GDKE, U. Rudischer